Sept films d'Amos Gitai

Le 14/10/2008 à 08:00Par Sabrina Piazzi

Ananas :14/20

Le réalisateur Amos Gitai résume le pourquoi d'Ananas : « Un jour, en ouvrant mon frigo, j'ai regardé de près une boîte d'ananas et l'étiquette indiquait : ananas produits aux Philippines, mis en boîte à Honolulu, distribués à San Francisco, étiquette imprimée au Japon. »

Dans ce documentaire, Amos Gitai traite de la production et de la distribution des ananas (plus grosse vente de fruits tropicaux) par les multinationales, les premiers méfaits de la mondialisation libérale. Bien que datant de 1984, ce film est toujours d'une grande actualité. Dans la première partie, le cinéaste se penche sur la colonisation et l'annexion d'Hawaii (qui devient le 50ème état) par les Etats-Unis en l'occurrence ici à travers la production d'ananas de la Dole Fruit Company, compagnie californienne qui s'est largement étalée sur l'île. Le réalisateur va d'ailleurs rencontrer l'héritier de cet empire, se reposant tranquillement sur un matelas d'argent et inconscient des rouages de sa propre machine. Plus tard, les salariés hawaiiens revendiquant leurs nouveaux droits syndicaux, demandent des salaires équivalents à la force de travail donnée mais la compagnie se tourne alors vers les Philippines où la main d'œuvre est bon marché. L'occasion pour Amos Gitai de donner la parole à ces ouvriers agricoles, véritables esclaves du monde moderne. Ces hommes et ces femmes se trouvent constamment exposés aux produits chimiques dispersés sur les fruits afin de ralentir leur mûrissement au moment des exportations. La santé des ouvriers est donc négligée sur l'autel du profit et le taux de mortalité est anormalement élevé.

Sur la forme, Amos Gitai impose d'emblée un style unique composé de longs plans-séquences et travellings. Le réalisateur ne juge pas mais constate en laissant toute liberté aux interlocuteurs des deux côtés de la chaîne, cols blancs et cols bleus.

Bangkok Bahrein (Travail à vendre) :15/20

Après Ananas, Amos Gitai enchaîne avec un autre documentaire consacré à la Thaïlande où 300 000 jeunes femmes attirées par les grandes villes se livrent à la prostitution permanente ou occasionnelle afin d'échapper à la misère tandis que les hommes quittent leur pays pour offrir leur force de travail à bon marché dans les Émirats arabes. Le réalisateur met en relief le commerce de l'humain où le corps d'une femme et les bras d'un homme se vendent comme de vulgaires marchandises et se troquent contre un minimum de riz. Ne vivant que pour faire vivre leur famille, des milliers de pères et de mères s'expatrient. Le parallèle entre la visite d'une suite royale d'un Hôtel Intercontinental et la caméra plongeant dans les taudis de Séoul où les enfants dorment à même le béton, les bidonvilles de Bangkok où vivent quelques employés de la chaîne hôtelière sont accablants.

Bangkok Bahrein rejoint formellement Ananas avec de nombreux plans fixes sur les visages des femmes et des hommes interrogés évoquant leur condition sociale tandis que les exploitants étalent fièrement leur richesse. La dernière séquence, qui fait écho au dernier plan d'Ananas, ne quitte pas des yeux une jeune femme qui se rend à un « rendez-vous », résignée et triste. Son regard traduit l'inéluctabilité.

Golem, le jardin pétrifié :11/20

Amos Gitai réalise ici un de ses films les plus atypiques. Daniel (Jérôme Koenig) dirige une galerie d'art à Paris. Il part en Sibérie pour rapporter une collection d'oeuvres dont il vient d'hériter et emporte avec lui une main géante sculptée provenant selon lui du Golem, l'être mythique des légendes juives. Il traverse la Russie à la recherche du reste de la statue. Golem, le jardin pétrifié est le troisième et dernier volet de la trilogie sur le thème du Golem. Pour Amos Gitai, « c'est une sorte de voyage initiatique au cours duquel le personnage retrouve petit à petit son identité. À chaque étape, il reçoit de nouvelles informations ; il se perd, ne retrouve jamais la collection de tableaux mais découvre le sens de son existence ». Même si le spectateur a tendance à perdre quelque peu le fil de l'histoire, la beauté des plans est telle qu'on ne peut que suivre jusqu'au bout ce parcours révélateur. Une fois n'est pas coutume dans le cinéma de Gitai, la route tient une place prépondérante et de nombreux plans sont issus d'une voiture travelling. Les personnalités se rencontrent, les langues s'affrontent et l'héritage, s'il ne se fait pas matériel, se fait psychique et révèle le personnage à lui-même.

Naissance d'un Golem :11/20

Le cinéaste propose une fiction expérimentale comprenant une série de tableaux racontant la création du Golem. Naissance d'un Golem est le premier volet d'une trilogie consacrée au Golem, le troisième volet étant Le Jardin pétrifié (voir ci-dessus). Le montage allie des images prises à bord d'un train et sur les routes mises en parallèle avec les propos de Tonino Guerra (à qui le film est d'ailleurs dédié), célèbre scénariste et écrivain italien. Un carnet de route mêlant un voyage à travers l'Union soviétique, la France et Israël, et des images de répétitions avec des comédiens y compris Dominique Sanda. Les images se chevauchent, les voix des intervenants s'enchevêtrent, les pays représentés se fondent les uns dans les autres et les frontières sont abolies.

Dans la vallée de la Wupper :15/20

Voici un des meilleurs films de ce coffret en tous points passionnant dans sa forme et dans le fond. En 1992, à Wuppertal en Allemagne, deux skinheads ont tué un homme qui se disait juif. Le cinéaste débarque dans cette ville avec un interprète, se heurte aux forces de l'ordre sur les autorisations de tournage puis arrête des passants dans la rue juste en face du bar fermé où s'est déroulé le drame afin de recueillir leurs témoignages. Si certains acceptent de répondre, d'autres préfèrent passer leur chemin. Plus tard, il va rencontrer les différents acteurs du procès dont les parents du barman, lui aussi accusé, et les avocats des inculpés. Le réalisateur ne juge pas mais constate tout en laissant les intervenants, notamment le procureur, face caméra changer de fusil d'épaule et d'arguments au moment où il leur demande de révéler les phases de l'enquête. Dans la dernière partie de son film, Amos Gitai rencontre une bande d'autoproclamés néonazis de 17 ans qui étalent leurs contestations. Rarement les mots « racisme » et « antisémitisme » sont employés auprès des intervenants, les interpellés préférant parler d'un « regrettable accident ». Un documentaire à ne pas rater !

Kadosh (Sacré) :17/20

Kadosh (« Sacré » en hébreu) est le dernier volet d'une trilogie consacrée aux villes israéliennes, commencée par Devarim (inventaire) à Tel-Aviv puis Yom Yom, qui traitait du métissage entre Juifs et Arabes à Haïfa. Le cinéaste pose sa caméra dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. Le premier plan du film donne le ton. Dès le réveil, un homme récite une prière à son Dieu avant chaque action avant d'endosser le moindre de ses vêtements et les ornements rituels qui parent diverses parties de son corps. Son bras semble emprisonné, ligoté. Attaché à Dieu. Il clôt ses prières matinales par cette phrase : « Sois béni éternel Dieu qui ne m'a pas fait femme ». A ses côtés, dans le lit adjacent, dort sa femme. L'homme part tous les matins étudier le Talmud. La femme peut alors se réveiller mais doit rester à la maison afin de préparer le repas du midi. Le Texte lui est interdit.

Le cinéaste traite dans Kadosh du rôle de la femme au sein de la religion juive. Comme il est dit à plusieurs reprises, sa place ne se résume qu'à la reproduction et à la mise au monde de garçons. Comme dans ses films précédents, Amos Gitai garde ses distances sans juger et laisse les spectateurs se faire leur propre opinion sur le sujet abordé. Pour cela, il joue avec le temps, étire les séquences, enchaîne les plans fixes pour mieux faire oublier la caméra. Kadosh (Sacré) repose sur l'interprétation de Yoram Hattab, Yael Abecassis et Meital Barda. Ces deux dernières incarnent deux sœurs. La première est Rivka, mariée à Meïr depuis dix ans. Le couple n'a pas d'enfant. Selon le Texte, elle peut être répudiée par son mari si au bout de dix années de mariage elle n'a pas donné un descendant mâle à son époux. La faute est mise directement sur les frêles épaules de la jeune femme sans jamais remettre en doute la fertilité de l'époux. La deuxième sœur Malka, est mariée de force depuis peu mais entretient une relation avec un jeune homme mis au ban de la communauté parce qu'il a fait son service militaire.

Amos Gitai dresse un portrait sans concession de son pays où la religion possède une emprise quasi fanatique sur les hommes sacrifiant la vie de toutes les femmes sur l'autel du Dogme. Loin des clichés et porté par une superbe distribution, on ressort de Kadosh (Sacré) complètement bouleversé, hanté par les plans sublimes et par la sensibilité du cinéaste.

Kippour :20/20

Kippour demeure le film le plus autobiographique d'Amos Gitai et pour cause. Israël, le 6 octobre 1973. C'est le jour de Yom Kippour, célébration juive, le Grand Pardon, consacré au jeûne et à la prière. La paix est rompue, la guerre éclate, l'offensive égypto-syrienne surprend l'état hébreu. Weinraub et son ami Ruso se précipitent sur le Golan à la recherche de leur unité. Le chaos règne partout. Ils décident d'intégrer une unité de secouristes de l'armée de l'air. Après quelques jours, leur hélicoptère est abattu par un missile au-dessus du Golan. Amos Gitai s'était engagé dans l'armée israélienne le 11 octobre 1973 et était dans cet hélicoptère. Il n'a rien oublié.

Le spectateur est happé stricto sensu de la première à la dernière image, le cinéaste ne lui laissant que peu d'occasions de reprendre son souffle. Une fois n'est pas coutume, le cinéaste révèle quelques évènements avec une certaine distance tout en réintégrant la place qu'il occupait alors dans l'hélicoptère. Kippour est un film de guerre radical, sobre et imposant. Le soin extrême apporté à l'image (signée Renato Berta) ne stylise pourtant jamais la guerre qui est montrée telle qu'elle est, brute et sans concession, les comédiens (tous formidables) plongeant véritablement dans la fange afin de reporter la véracité des faits. La caméra devient les yeux d'un témoin qui n'est autre que le réalisateur lui-même qui relate les faits tels qu'ils se sont déroulés et use de certains procédés propres au documentaire, genre à travers lequel Amos Gitai a fait ses classes. Le temps n'existe plus, les situations se répètent indéfiniment sur le front ou durant les cours moments de repos. Les soldats, recouverts de boue, n'ont plus d'identité ou de marques distinctives et quand un des leurs confie sa souffrance à un autre, c'est à sa propre image qu'il s'adresse. Rarement le nom de l'ennemi est évoqué dans le film, d'ailleurs jamais il ne sera visible, seules ses actions sont réelles puisqu'elles blessent et tuent de jeunes soldats jusqu'alors innocents.

Amos Gitai tente d'exorciser ses démons qu'il évoque également avec émotion dans le documentaire critiqué juste après. Kippour rivalise aisément avec d'autres grands classiques du même genre et se positionne aux côtés de Full Metal jacket ou Apocalypse Now.

Kippour, souvenirs de guerre :12/20

Ce documentaire réalisé trois ans avant le film Kippour retrace l'expérience personnelle du cinéaste. Comme nous l'indiquions précédemment, durant la guerre de Kippour en Octobre 1973, un hélicoptère transportant une unité de secouristes israéliens était abattu au-dessus du Golan. Amos Gitai figurait parmi les sept hommes à bord. Vingt ans après, il retrouve les membres rescapés de l'équipage et retourne sur les lieux du drame. Ce film est un devoir de mémoire, un voyage au bout de l'enfer, un recueil de questionnement, le pourquoi du comment et un essai ultime pour tenter de cicatriser les plaies encore ouvertes. Notons que les noms des différents intervenants n'ont pas été traduits. Voici donc la distribution au grand complet : Avner Hacohen, Zaki Zuriel, Uri Simchoni, Uzi Cantoni, Amos Gitai, Efratia Gitai, Ben Gitai et Keren Gitai. Les images tirées des courts-métrages d'Amos Gitai (disponibles dans les suppléments), Images de guerre, apparaissent en surimpression durant les témoignages émouvants. Quand le cinéaste arrive à Los Angeles chez un ami et compagnon de guerre, ce dernier lui ordonne de retirer ses lunettes noires, de le regarder dans les yeux afin qu'il se confie également face caméra mais surtout face à lui-même. Gitai se retrouve face à ses démons pour tenter de les combattre. Une douloureuse catharsis prolongeant le film Kippour.

Kedma : 08/20

Mai 1948, deux semaines avant la création d'Israël.

Kedma est le nom du cargo qui fait route vers la Palestine avec à son bord des juifs européens rescapés de la Seconde Guerre Mondiale. Kedma signifie « Vers l'orient ». La caméra passe d'un passager à l'autre témoignant ses douleurs. A bord il y a Roman, Janusz, Rosa. Tous espèrent qu'une fois mis les pieds sur cette terre promise, les souffrances et les pertes humaines seront bannies. Une fois parvenus, la guerilla éclate avec les anglais qui les attendent de pied ferme. Les britanniques laissent les peuples à l'abandon en mettant fin à leur mandat malgré l'annonce faite aux juifs et aux arabes par l'ONU d'un partage des terres entre juifs et palestiniens. Les deux peuples commencent à s'affronter pour le contrôle de Jérusalem.

Pour parvenir à s'immiscer dans Kedma, il est nécessaire de posséder un bagage « gitaïen », le spectateur devant être conditionné par son style visuel et le rythme adopté. Cependant, ce qui faisait la grande réussite des films précédents d'Amos Gitai a du mal à prendre ici. Les longs plans séquences sont interminables et l'émotion pointe rarement. Pire que tout, on finit par se désintéresser de l'histoire. Les éléments narratifs font échos à ceux de Kippour avec la répétition de certains évènements. L'image est certes très belle, l'épure est optimisée jusque dans les dialogues mais Kedma demeure l'un des films les plus conventionnels de son auteur, peut-être le plus austère. Le film se compose de longues vignettes auréolées des histoires de chaque personnage et finissent par plomber l'ensemble. La souffrance est là dans les mots des personnages mais ne se montre pas suffisamment viscérale pour atteindre le spectateur en plein coeur. Le film d'Amos Gitai demeure trop froid et âprement académique dont on ne retiendra finalement que le monologue final d'Andrei Kashkar prophétisant l'avenir du peuple juif.

News from home / News from house :11/20

Amos Gitai revisite la maison et son entourage montrés dans House en 1980, puis dans Une maison à Jérusalem en 1998. News from home propose plusieurs regards sur l'Israël à travers les divers témoignages d'israéliens et de palestiniens et tente de retrouver les mêmes participants de ses premiers films afin de reprendre la conversation là où elle s'était arrêtée quelques années auparavant. Les points de vue sont mis en parallèle, émouvants, choquants et ne laissant pas indifférents.

La maison éponyme est l'objet de ces altercations. De nombreux palestiniens ont vu leurs biens réquisitionnés en toute légalité, la maison familiale évoquée est passée aux mains d'une famille israélienne après la guerre de 1948. Une « injustice » autorisée par la loi laissant les descendants de la maison impuissants. Tourné à trois reprises en 25 ans, News from home sert également d'introduction à Free Zone, annoncé à travers des images de Natalie Portman regardant un paysage désertique depuis l'arrière d'une voiture.

Amos Gitai ponctue le film lui-même à travers une voix-off : « Thierry Garrel m'a proposé de revisiter House, un film que j'ai réalisé il y a exactement 25 ans, pour savoir ce qu'étaient devenus les habitants et tous ceux qui vivaient là. Le film House a été tourné à trois reprises : la première fois en 1980, puis il y a neuf ans et, plus récemment en 2005. Le premier film a été tourné en noir et blanc, en 16 mm. À l'époque, il a été considéré comme trop polémique par la télévision israélienne et n'a jamais été diffusé. Je me demandais où vivaient maintenant les personnages, s'ils étaient même encore en vie et ce qui était arrivé aux plus âgés. Et j'ai découvert une diaspora de plus en plus importante, des gens dispersés partout. Certains Israéliens de la génération suivante étaient partis à l'étranger, au Canada ou en Europe. Des palestiniens de la génération précédente étaient à Amman, d'autres à Montréal. Et ce microcosme très dense, dans lequel les personnages arrivent de toutes les directions et qui constitue la matière de ce film, est devenu de plus en plus abstrait, dispersé. Comme si cette histoire s'épuisait, et le Moyen-Orient aussi, peut-être. J'y ai vu l'occasion de tenter de garder la métaphore, ce microcosme ».

Alila :15/20

Alila est un film sur les femmes. Par ailleurs, avec l'énergie et la flamme qui habitent les personnages féminins on ne peut s'empêcher de penser au cinéma de Pedro Almodovar en particulier avec le personnage haut en couleurs interprété par Ronit Elkabetz. Trois femmes qui se croisent dans un même lotissement. Yael Abecassis (superbe) est Gabi, entretenant une relation avec un homme marié. Hanna Laslo est Mali, une mère de famille divorcée ayant de graves soucis avec son fils déserteur. Ronit Elkabetz est... Ronit, une inspectrice de police hurlant les travers de la société à son voisinage.

Dans les credits d'ouverture, Amos Gitai présente les comédiens de son film à la manière de Jean-Luc Godard pour Le Mépris, et tout en nous souhaitant une bonne projection, propose d'emblée un triple regard sur la société israélienne avec le combat de la femme contemporaine, leurs résiliations, la peur quotidienne et l'envie d'émancipation. Alila est un de ses films les plus sensuels, légers, attachants, accessibles, et peut-être également un de ses plus naïfs. Chaque personnage tente de se sortir d'une situation complexe en affirmant une immuable volonté malgré certains préjugés ou certaines contraintes archaïques. Dans la continuité de ses précédents longs métrages, Amos Gitai débute son film avec la caméra embarquée dans une voiture, les rues de Tel-Aviv s'ouvrant devant nos yeux afin de nous intégrer dans les lieux où va se dérouler l'action. Les personnages sont présentés les uns après les autres, au spectateur de réaliser sa propre construction de l'histoire, ou plutôt des histoires. Le cinéaste a recours à plusieurs dizaines de plan-séquences (une quarantaine) et traverse les murs pour dévoiler l'absence d'intimité de ses personnages, leur promiscuité. C'est par ailleurs la réalisation d'Amos Gitai la plus « marquée » avec des mouvements de caméra certes gracieux mais qui ne parviennent pas à faire oublier la technique qui a tendance parfois à prendre le pas sur l'émotion.

Parallèlement aux histoires racontées dans Alila, les attentats ponctuant douloureusement la vie quotidienne de Tel-Aviv ne sont jamais montrés mais demeurent présents par le biais de la radio écoutée par tous les habitants. Du film, on retient surtout le regard et la grâce de Yael Abecassis, l'hystérie de Ronit Elkabetz (sosie d'Amy Winehouse !) et la délicatesse de Hanna Laslo, trois femmes vivant au jour le jour dont on partage la vie durant deux heures.

Brand new day :16/20

Au cours d'une tournée pour la promotion de l'album "Revenge", le groupe Eurythmics fait étape au Japon. Pour Dave Stewart (guitariste) et Annie Lennox (chanteuse), c'est le choc d'une découverte : celui du monde des sons tel que le Japon le cultive, à la fois brutal, technologique et raffiné dans ses expressions traditionnelles. Assurément la musique du groupe a assez mal vieilli, tout comme la mode vestimentaire d'alors. Mais ce documentaire s'impose par son ton alliant simplicité et sincérité du duo filmé dans les loges, sur scène et dans leur intimité. Comme nombre de films du même genre, celui d'Amos Gitai enchaîne cinq chansons live avec les pitreries de Stewart en fusion avec sa guitare et son poste radiocassette, les réflexions d'Annie Lennox sur le choc des cultures, sur sa condition d'artiste, le rapport avec les fans et le succès, sans oublier les expériences sonores réalisées durant la tournée afin de parachever leur prochain tube Brand new day, un mixe entre sonorités traditionnelles et modernes. Dave Stewart découvre la culture musicale japonaise jusqu'au point d'orgue : une démonstration de son savoir faire face au compositeur japonais Toru Takemitsu, éberlué de le voir jouer un formidable morceau blues à l'aide d'un verre pour obtenir le son glissant et vibrant des cordes de l'instrument. Cette passion de la musique est contagieuse !

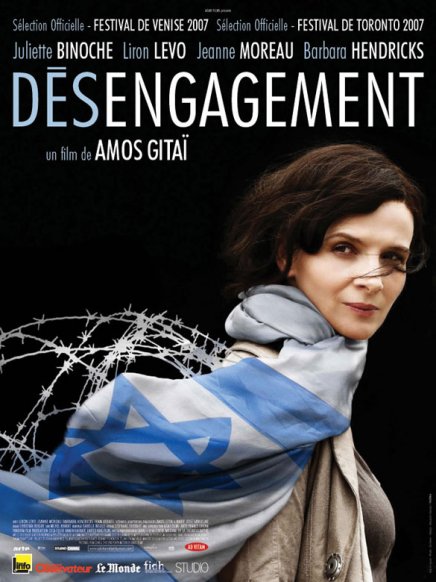

Désengagement :12/20

Il y a une première scène, très belle, où un israélien discute avec une palestinienne jusqu'au baiser fougueux. Un baiser symbolique mais emprunt d'une rare naïveté de la part du cinéaste. S'ensuit une (très) longue première partie où Barbara Hendricks chante à côté d'une Juliette Binoche diaphane, fatiguée et prenant l'accent américain quand elle parle anglais à Jeanne Moreau qui parle français ou anglais, on ne sait plus. Ana (Binoche) retrouve Uli (Liron Levo) son demi-frère israélien qui n'est autre que l'homme du train (pas Johnny Hallyday hein !) mais celui qu'embrassait Hiam Abbass dans le train. L'action se passe à Avignon, leur père vient de mourir. Amos Gitai filme ses personnages dans une maison immense, vide, où le papier peint semble défraîchit par endroits.

Pourquoi le désengagement ? Probablement que si un être humain souhaite se réconcilier avec un autre ou avec ses origines, il est nécessaire de se libérer de son passé. Le passé hante Ana qui déambule en nuisette dans les pièces de cette maison où Barbara Hendricks s'égosille à pleins poumons. Autant dire que la première demi-heure, si ce n'est plus, est on ne peut plus affligeante. La langue de Shakespeare décrédibilise totalement le jeu de Juliette Binoche et le spectateur a du mal à tenir jusqu'à l'apparition de Mme Jeanne Moreau antérieurement évoquée. Ana apprend qu'elle doit partir en Israël afin de chercher sa fille qu'elle a abandonné à sa naissance 17 ans auparavant. Ana part donc avec Uli sur la Bande de Gaza où sa fille se trouve dans un kibboutz. A leur arrivée, les israéliens se préparent à évacuer la communauté, le désengagement. Le film peut enfin démarrer même si notre intérêt s'est quelque peu dilué. Demeure la performance de Juliette Binoche, le soin appliqué au cadrage même si on a connu le réalisateur autrement plus inspiré. Le regard d'Amos Gitai se fait plus acéré comme s'il n'avait pas su comment présenter ses personnages principaux. Par moments, il retrouve le ton documentaire, genre par lequel il a fait ses classes et à travers lequel il s'est fait connaître au début des années 80. On note une référence à la scène d'introduction de Kippour au moment des retrouvailles d'Ana avec sa fille caractérisée par une main recouverte de peinture fraîche passée dans les cheveux de la mère. Comme il l'a maintes fois caractérisé dans Naissance d'un Golem ou dans d'autres courts-métrages, Amos Gitai souhaite une fois de plus traverser les frontières afin de réunir les peuples. Si une rencontre est possible, le dialogue l'est tout autant. Le désengagement éponyme se situe là, dans la capacité d'oublier pour avancer symboliquement. Tout ça pour ça pourrait-on dire, certes le message est mal agencé mais percutant.

FilmsActu.com

FilmsActu.com